Air toxique : un cocktail de molécules encore largement méconnu

Jean-Francois Doussin, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC); Jorge Boczkowski, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC); Patrice Coll, Université Paris Diderot – USPC et Sophie Lanone, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

La pollution de l’air demeure l’un des principaux fléaux des temps modernes. Selon un rapport de l’OMS publié en 2016, 92 % des populations urbaines ne respirent pas un air sain ; un chiffre alarmant à l’heure où 53 % de la population mondiale vit désormais en ville (une part qui devrait être portée à 65 % en 2050).

Face noire de la révolution industrielle puis des « trente glorieuses », la pollution atmosphérique urbaine tend – en valeur absolue – à diminuer dans les pays occidentaux ; mais ses conséquences demeurent extrêmement sensibles sous l’effet de l’évolution des principales autres causes de mortalités (diminution des morts violentes, augmentation des décès dus au cancer, aux maladies du système nerveux et stagnation des décès liés aux maladies respiratoires dans un contexte de diminution du tabagisme).

Dans les pays émergents, où suivre la même trajectoire que les pays industrialisés – fut-elle funeste – est parfois revendiqué comme un des droits à l’émancipation, la destruction de l’environnement atmosphérique est considérée comme une conséquence inévitable du développement industriel, de la compétitivité et de l’autonomie énergétique. En Chine, par exemple, la quasi-inexistence des normes environnementales a permis ces 20 dernières années un intense développement de l’industrie des biens manufacturés. La fréquence et l’importance des événements de pollution sont telles que la dégradation de la qualité de l’air devient problématique tant d’un point de vue politique qu’économique.

Enfin, dans les pays les moins avancés sur le plan économique, une production énergétique rudimentaire et décentralisée à l’extrême conduit parfois à des enfers atmosphériques. À Singrauli (dans l’État indien du Madhya Pradesh), par exemple, le développement rapide de centrales électriques rudimentaires au charbon, combiné à des émissions industrielles hors de contrôle, provoquent des niveaux records de pollution de l’air aux terribles conséquences. Cette situation a d’ailleurs conduit le tribunal vert indien a déclarer la région « zone de pollution critique ».

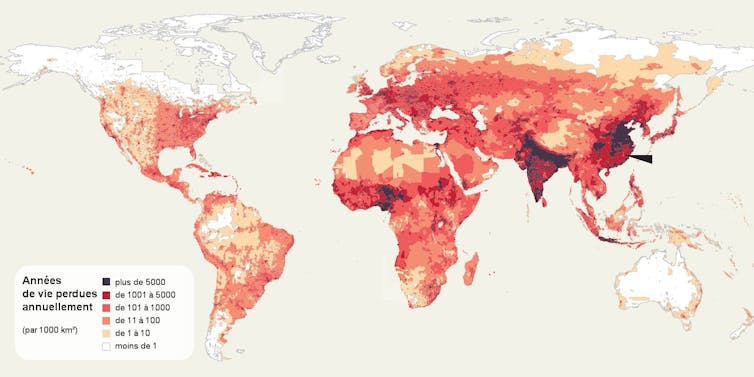

À l’échelle globale de notre planète, la pollution de l’air conduit annuellement à la perte de près de 4,5 millions de vies et de 120 millions d’années de vie. D’après Lelieveld et Poeschl, _Nature_ (2017), Author provided

À l’échelle globale de notre planète, la pollution de l’air conduit annuellement à la perte de près de 4,5 millions de vies et de 120 millions d’années de vie. D’après Lelieveld et Poeschl, _Nature_ (2017), Author provided

Les causes structurelles de la dégradation de la qualité de l’air semblent si prégnantes, et les avancées scientifiques quant à la compréhension de ses déterminants si significatives, que l’on pourrait croire que seule manquent les volontés économique et politique de l’éradiquer.

Ce n’est que partiellement vrai. Si ces volontés demeurent réelles, la recherche scientifique n’a pas encore produit toute la connaissance dont nous avons besoin pour inverser la tendance, et donc limiter l’importance de la dégradation de la qualité de l’air dans les facteurs de risques environnementaux sur la santé humaine.

La pollution « secondaire »

Ces trente dernières années, les chimistes de l’atmosphère ont sans nul doute fait des progrès considérables quant à la compréhension de l’origine de la pollution atmosphérique et de ses processus physico-chimiques. Ils ont bâti des modèles numériques qui servent aujourd’hui à la prévision de la qualité de l’air.

Ils ont, en particulier, parfaitement identifié qu’en aval de la pollution directement émise dans l’atmosphère (dite « primaire ») se développe celle, plus pernicieuse, que l’on appelle « secondaire ». À l’origine des pics d’ozone que nous connaissons chaque été et de la majorité des épisodes de particules fines, ce type de pollution est le résultat des réactions chimiques multiples qui se déroulent dans l’environnement atmosphérique.

Cette pollution « secondaire » possède deux caractéristiques qui font de sa résorption un défi scientifique et sociétal.

Elle est, d’une part, beaucoup plus diffuse et donc beaucoup plus difficile à réguler. En effet, contrairement à ce qui a été réussi en Europe dans les années 1970-1980, avec la mise en place de technologies de réduction à la source (filtration des émissions industrielles, révision des procédés, desulfuration des carburants, etc.), la source de la pollution « secondaire » est géographiquement peu définie.

Elle est ensuite extrêmement complexe de par ses mécanismes : ce sont des milliers de composés chimiques différents qui sont émis dans l’atmosphère urbaine. Chacun d’entre eux se transforme selon des processus à la fois multiples et variables en fonction des conditions atmosphériques et météorologiques, donnant à leur tour des milliers d’espèces secondaires présentant toutes des propriétés physiques, chimiques et toxicologiques qui leur sont propres.

Des avancées scientifiques indéniables

Il faut toutefois saluer, malgré cette problématique complexe, les très importants progrès accomplis ces dernières années dans la description de la pollution atmosphérique.

L’émergence de nouveaux instruments « en ligne », tels que les spectromètres de masse pour aérosol permettant de caractériser cette pollution en temps réel. Ces instruments sont combinés à des techniques de chimie analytique de pointe qui permettent aux chercheurs d’identifier de nouvelles familles de molécules, de nouvelles fonctions chimiques, ainsi que de nouveaux types d’associations de molécules présentes dans l’air que nous respirons.

Mais, alors même que les impacts sanitaires sont la principale motivation de ces recherches, les chimistes de l’atmosphère peinent à observer les molécules responsables de ces effets. En effet, à part quelques-unes comme l’ozone, le formaldéhyde ou les PANs, ils manquent de cibles pour lesquels les effets délétères sur la santé humaine auraient été clairement identifiés.

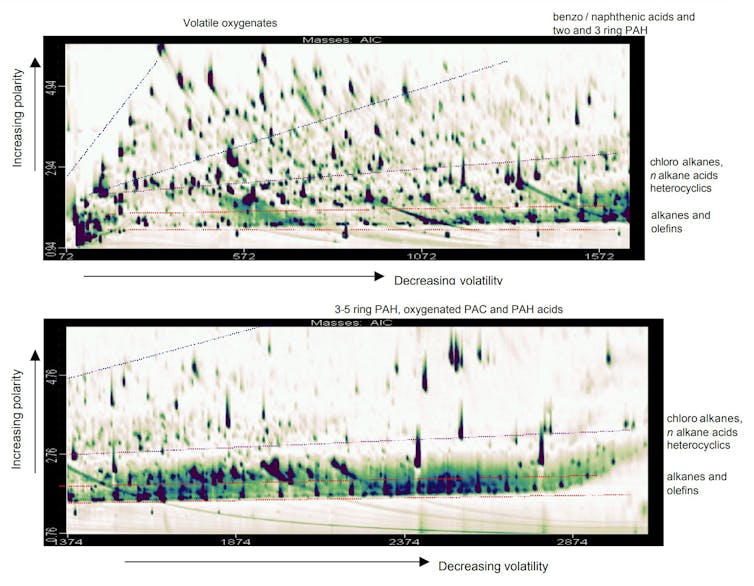

Analyse d’un échantillon d’aérosol atmosphérique collecté en 2002 à Londres : chaque tache correspond à un ou plusieurs composés chimiques. Plus de 10 000 espèces distinctes extraites d’environ 10µg d’aérosol. _Atmos. Chem. Phys._, 4, 1279-1290, 2004

Analyse d’un échantillon d’aérosol atmosphérique collecté en 2002 à Londres : chaque tache correspond à un ou plusieurs composés chimiques. Plus de 10 000 espèces distinctes extraites d’environ 10µg d’aérosol. _Atmos. Chem. Phys._, 4, 1279-1290, 2004

Parallèlement, les épidémiologistes ont eux aussi fait des progrès substantiels. Mené sur la santé de 39 millions d’habitants de 25 villes européennes, le programme APHEKOM a en particulier estimé que, si les niveaux moyens annuels de particules fines étaient ramenés à la valeur guide préconisée par l’OMS (soit 10 µg/m3), le gain d’espérance de vie à l’âge de 30 ans pourrait atteindre 22 mois.

Ce chiffre indique donc que le dépassement de la valeur préconisée par l’OMS pour les PM2,5 se traduit par près de 19 000 décès prématurés chaque année, dont 15 000 causés par des maladies cardio-vasculaires correspondant à un surcoût de dépenses de santé et d’absentéismes estimé à 31,5 milliards d’euros par an. Au-delà de l’aspect sanitaire, ce type de pollution impacte directement le régime de la sécurité sociale en France : entre 1 et 2 milliards d’euros par an, selon une récente étude.

Risques sanitaires multiples

La pollution atmosphérique dans son ensemble a été déclarée cancérigène en octobre 2013 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Là encore, les espèces chimiques responsables ne sont identifiées qu’approximativement.

Les particules fines – à savoir celles de taille inférieure à 10 µm pour les PM10 et à 2,5 µm pour les PM2,5 – ne sont qu’un état de la matière. Il est pourtant évident pour les chimistes et toxicologues que leur composition chimique est en lien direct avec leurs effets sur la santé, tant ces catégories peuvent recouvrir aussi bien des sels de mer, des poussières minérales mais aussi d’infâmes mélanges de composés organiques connus pour être toxiques a des concentrations sans rapport avec celles trouvées dans l’atmosphère, voire même contenant des métaux lourds.

Du coté des toxicologues, il apparaît que les patients présentant un état morbide (asthme, BPCO, obésité), ou à certains âges de la vie (enfants, patients âgés) ont une susceptibilité particulière à cette pollution. Des études récentes suggèrent en outre qu’une exposition à la pollution pendant la période intra-utérine, pourrait avoir des conséquences délétères sur la croissance fœtale et le développement (diminution du poids à la naissance, risque accru de naissance prématurée, etc.).

Confrontés aux mêmes limitations que leurs collègues épidémiologistes pour établir des mécanismes biologiques qui pointeraient vers des molécules responsables, ils se tournent aujourd’hui vers des études en laboratoire mais sont alors confrontés à la complexité de l’environnement atmosphérique, complexité que connaissent bien les chimistes de l’atmosphère.

Cinquante ans après la découverte du smog photochimique, l’élucidation de ses mécanismes et la mise en évidence de ses effets sont insatisfaisants : nous ne savons toujours pas quelles molécules sont responsables des effets sur la santé de la pollution atmosphérique. Même si nous découvrons l’incroyable multitude des polluants atmosphériques, nous ignorons toujours s’il y a des effets « cocktails » ou bien, à l’inverse, si certaines molécules particulièrement adaptées à certains récepteurs sont immensément plus toxiques que d’autres…

Élan transdisciplinaire

Une nouvelle ère peut aujourd’hui s’ouvrir du côté de la recherche. Il s’agit de combiner la compréhension du milieu atmosphérique dans lequel nous vivons – et les capacités de reproduire ce milieu en laboratoire qu’ont développées les chimistes de l’atmosphère – avec la méthodologie et la connaissance de la biologie humaine, développées par les toxicologues.

L’objectif commun est d’identifier de nouveaux descripteurs moléculaires à destination des épidémiologistes, et de nouveaux objectifs de calculs pour les modélisateurs de la qualité de l’air.

![]() De cet élan transdisciplinaire devraient émerger de nouvelles cibles pour les agences de surveillance de la qualité de l’air, ainsi qu’une réglementation renouvelée pour de futures politiques publiques enfin éclairées quant à ce qui, dans l’air, empoisonne les populations.

De cet élan transdisciplinaire devraient émerger de nouvelles cibles pour les agences de surveillance de la qualité de l’air, ainsi qu’une réglementation renouvelée pour de futures politiques publiques enfin éclairées quant à ce qui, dans l’air, empoisonne les populations.

Jean-Francois Doussin, Professeur de chimie atmosphérique, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC); Jorge Boczkowski, Professeur de pneumologie, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC); Patrice Coll, Professor of Chemistry and Universe Sciences, Université Paris Diderot – USPC et Sophie Lanone, Directrice de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

![[fr]](/images/lang/fr.png) Pour en savoir plus (951 hits)

Pour en savoir plus (951 hits)

20/08/22 à 08h30 GMT