Un article du professeur Eric Freedman, publié sur The Conversation. Eric Freedman est professeur de journalisme à l’Université du Michigan, au Knight Center for Environmental Journalism.

Du meurtre du journaliste Jamal Kashoggi par des agents saoudiens à Istanbul en octobre dernier, aux tensions entre Donald Trump et un reporter de CNN à la Maison Blanche, les attaques envers les journalistes font régulièrement l’actualité. Mais cette situation dépasse largement la sphère politique.

Au sein du Knight Center for Environmental Journalism, à l’université du Michigan, nous formons des étudiants et des journalistes professionnels à enquêter sur l’état environnemental de la planète, à nos yeux le sujet le plus important de tous. Or ceux qui couvrent ces thématiques s’exposent à un risque accru de meurtre, d’arrestations, d’agressions, de menaces, d’exil, de poursuites judiciaires ou de harcèlement.

J’ai creusé cette problématique dans une récente étude, en menant des interviews approfondies avec des journalistes des cinq continents ayant vécu de telles expériences. J’ai notamment abordé avec eux l’impact des attaques qu’ils avaient subies sur leur santé psychologique et leur carrière. Si certains avaient renoncé au journalisme, d’autres étaient sortis de ces épreuves plus décidés que jamais.

Couvrir les sujets environnementaux est l’un des exercices les plus périlleux du journalisme. Quarante reporters ont ainsi perdu la vie entre 2005 et 2016 pour avoir enquêté sur ces problèmes. C’est davantage que le nombre de journalistes tués lors des conflits entre les États-Unis et l’Afghanistan.

En 2015, Reporters sans frontières publiait un rapport sur la situation des journalistes environnementaux dans le monde.

Dans le viseur

Les controverses environnementales impliquent souvent de puissants intérêts économiques et commerciaux, des batailles politiques, des activités criminelles, des insurgés anti-gouvernementaux ou encore de la corruption. Dans de nombreux pays, d’autres facteurs peuvent rendre les distinctions entre « journaliste » et « activiste » ambiguës – notamment au sujet des luttes pour les droits des peuples indigènes à la terre et aux ressources naturelles.

Que ce soit dans les pays riches ou en développement, les journalistes qui couvrent ces questions deviennent une cible privilégiée. La plupart d’entre eux survit, mais beaucoup subissent de graves traumatismes qui affectent profondément leur carrière.

En 2013, Rodney Sieh, journaliste indépendant au Liberia, découvre ainsi l’implication d’un ancien ministre de l’agriculture dans une affaire de corruption : l’homme politique en question avait détourné des fonds censés être affectés à la lutte contre la maladie infectieuse et parasitique du ver de Guinée. Sieh est alors condamné à 5 000 ans de prison et reçoit une amende d’1,6 million de dollars pour diffamation. Il est incarcéré pendant trois mois jusqu’à ce que l’indignation internationale fasse pression sur le gouvernement pour le libérer.

La même année, le reporter Miles Howe devait couvrir à New Brunswick (Canada) les manifestations de la Première nation Elsipotog – les « Premières nations » désignant au Canada les peuples autochtones, hors Inuits et métis – contre un projet d’extraction hydraulique de gaz naturel. Howe travaillait pour un média en ligne qui cherchait à mettre en lumière des histoires peu ou pas visibles dans la presse traditionnelle. Il se rappelle :

« J’étais souvent le seul journaliste accrédité à être témoin d’arrestations violentes, par exemple une femme enceinte de trois mois menottée, ou des hommes plaqués au sol. »

Howe a été arrêté à de multiples reprises : au cours d’une manifestation, un membre de la Gendarmerie royale du Canada l’a pointé du doigt en criant : « Il est avec eux ! ». Son matériel a été saisi et la police a perquisitionné sa maison. Ils lui ont aussi proposé de l’argent en échange d’information sur les « événements » à venir – en d’autres termes, espionner les manifestants.

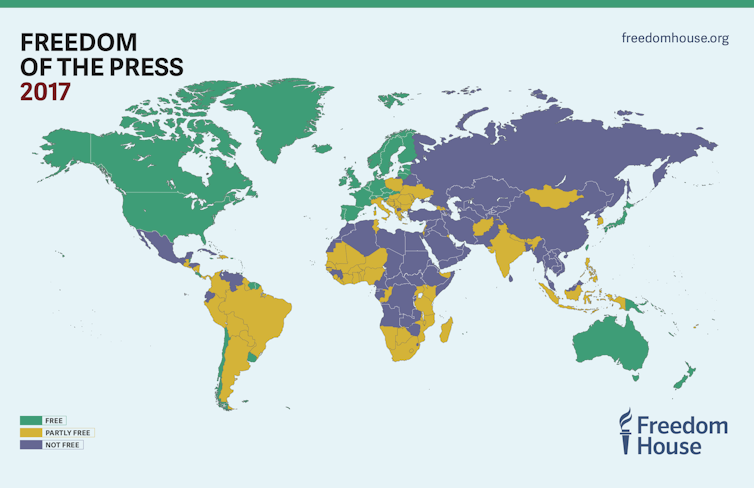

La liberté de la presse dans le monde a atteint un niveau particulièrement alarmant en 2016. Photo : CC BY-ND

Impacts psychologiques

Les rares études qui se sont penchées sur les attaques envers les journalistes montrent que ce type d’agressions peut avoir des conséquences durables, y compris sous forme de stress post-traumatiques et des problèmes de dépression et de dépendance. Si certains journalistes réussissent à dépasser ces épreuves, d’autres plongent dans un état de peur ou culpabilisent pour avoir dû fuir en laissant derrière eux des proches ou des collègues.

« De manière générale, les journalistes sont une tribu plutôt résiliente, m’a expliqué Bruce Shapiro, directeur général du Dart Center for Journalism and Trauma de l’université de Columbia. Leur taux de stress post-traumatique et de dépression oscille entre 13 et 15 %, un taux comparable à celui observé chez ceux qui dispensent les premiers secours. Les journalistes spécialisés sur les questions de justice sociale et d’environnement ont souvent un engagement dans leur mission et un niveau de compétences supérieurs à la moyenne. »

Mais cette attitude peut se traduire par une réticence à chercher de l’aide. La plupart des journalistes que j’ai interviewés n’ont par exemple pas suivi de thérapie, souvent parce qu’ils n’ont pas trouvé de services disponibles ou à cause du machisme encore prégnant dans la profession. Gowri Ananthan, professeur à l’Institut pour la santé mentale du Sri Lanka, qualifie le journalisme de « profession dans le déni », même si quelques victimes reconnaissent en avoir payé le prix.

Miles Howe, par exemple, a souffert de sérieux problèmes psychologiques à la suite de ses arrestations. « Qu’est-ce que ça m’a fait ? Ça m’a mis en colère », confie-t-il. Le journaliste n’a pas suivi de thérapie jusqu’à ce qu’il abandonne la profession deux ans plus tard.

![[fr]](/images/lang/fr.png) Pour en savoir plus (892 hits)

Pour en savoir plus (892 hits)

01/10/24 à 07h35 GMT